Sulla difesa europea, ormai è fuor di dubbio, si sta giocando una partita importante. Così come non c’è dubbio che, quando si tratta di corsa agli armamenti, passare dalle parole ai fatti è un attimo.

Del resto, la palese instabilità geopolitica la fa da padrone e monopolizza le agende istituzionali. E, per la buona pace della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è chiaro. Il piano per la difesa non significa solo armi, c’è molto di più.

Ma uno dei primissimi effetti dell’ex programma ReArm, oggi Readiness, grazie ad un cambio nome voluto in primis dalla premier italiana Giorgia Meloni, sta nel gran fermento che ruota attorno ai settori della costruzione delle tecnologie per la difesa (mai per l’offesa, a proposito di nomi e termini). Economia che si muove, in Europa e in Italia. Si lavora e si progetta per il proprio Paese e per gli alleati. Specie per gli Stati Uniti impegnati a fare da paciere a mezzo mondo.

Il Piano Readiness: cosa cambia per l’Europa?

Partiamo dagli ultimi passi in avanti nell’ambito del Piano Readiness. Il prossimo 3 aprile a Varsavia, in Polonia, si terrà il Consiglio europeo dei Ministri della Difesa. L’obiettivo sarà discutere il supporto all’Ucraina nel corso del 2025. Ma anche il rafforzamento della cooperazione con la Nato e con la base industriale ucraina. Per l’Italia sarà presente Guido Crosetto, ma non mancheranno l’alto rappresentante della politica estera Europea Kaja Kallas, il segretario generale della Nato Mark Rutte e il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov.

Sul tavolo ci saranno proprio le strategie condivise volte a rafforzare la sicurezza del continente. Con particolare attenzione alla cooperazione tra gli Stati membri in ambito industriale, tecnologico e operativo. La nostra Difesa, con ogni probabilità, confermerà l’impegno nel contribuire attivamente alle iniziative volte a rafforzare la deterrenza e la resilienza dell’Europa. Nell’ottica di una maggiore autonomia strategica e interoperabilità tra i Paesi membri.

Torneremo a breve sull’industria militare nostrana. Perché ad osservare attentamente i movimenti europei ci sono da una parte il presidente Usa Donald Trump, dall’altro il leader del Cremlino Vladimir Putin, che tre anni fa ha scatenato una guerra di aggressione contro l’Ucraina. Trump è impegnato in queste ore a far sì che la Russia non temporeggi ulteriormente sulle proposte di negoziati. Nel frattempo, però, ha presentato i nuovi aerei da guerra F-47, che saranno realizzati da Boeing. Ma se pensiamo che sia stato solo il repubblicano a strizzare l’occhio alla “sua” difesa, ci sbagliamo di grosso.

Nelle sue ultime settimane alla Casa Bianca, l’amministrazione del democratico Joe Biden ha aggiornato le linee guida politiche per l’implementazione da parte degli Stati Uniti del Missile technology control regime (Mtcr). Di cosa si tratta? L’Mtcr è una parte fondamentale del regime di non proliferazione nucleare. Ha (o, meglio aveva) il compito di limitare la proliferazione di tecnologie e attrezzature che potrebbero portare a sistemi di lancio nucleari.

La corsa agli armamenti: chi sono i protagonisti

In base alle nuove linee guida volute da Biden, gli Stati Uniti ora consentiranno e faciliteranno il supporto per il trasferimento di articoli di categoria I del regime. Tra di essi i sistemi missilistici balistici a lungo raggio, i veicoli di lancio spaziali e i sistemi aerei senza pilota. “Se il presidente Trump – ha scritto Debak Das, professore associato presso l’Università di Denver, sul Bullettin of the atomic scientists – è seriamente intenzionato ad avviare colloqui sul controllo degli armamenti con Russia e Cina, dovrebbe prima chiudere la porta alla proliferazione missilistica aperta dal suo predecessore”.

C’è da considerare che lo stesso Putin, appena il 21 novembre scorso, ha presentato Oreshnik, un nuovo missile balistico ipersonico lanciato contro una struttura del complesso militare-industriale ucraino a Dnipro. Tornando proprio all’Europa, la situazione ha messo in allarme l’Ican (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) l’organizzazione per il bando delle armi nucleari, specie dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha “deciso di aprire il dibattito strategico sulla protezione degli alleati nel continente europeo attraverso la nostra deterrenza nucleare”.

La Francia è attualmente uno dei tre membri dotati di armi nucleari dell’alleanza Nato. Ma Parigi non ha mai partecipato al gruppo di pianificazione nucleare, a differenza di Stati Uniti e Regno Unito, che hanno entrambi impegnato i loro arsenali nella difesa dell’alleanza. Secondo l’Ican l’offerta di Macron è stata vista come una risposta all’appello del cancelliere tedesco Friedrich Merz per un’espansione della cooperazione nucleare francese e britannica con altri in Europa.

Proprio la Germania, in termini di riarmo, non ha perso tempo. Le Forze armate tedesche hanno ordinato alla statunitense AeroVironment, tramite la sua sussidiaria interamente controllata Telerob, 41 veicoli terrestri senza equipaggio avanzati di grandi dimensioni. Le consegne iniziali sono programmate per l’estate 2025, con ordini aggiuntivi che si estenderanno fino al 2027.

Quali sono le conseguenze di questa svolta?

“È uno dei contratti più significativi che abbiamo ottenuto negli ultimi 15 anni – ha detto Florian Gruener, amministratore delegato di Telerob – e rafforza ulteriormente la nostra partnership strategica di lunga data con le forze armate tedesche. Questi sistemi di nuova generazione saranno costruiti presso la nostra struttura all’avanguardia di Ostfildern, in Germania, offrendo la precisione, l’affidabilità e il vantaggio operativo che le missioni odierne richiedono“.

Non è ancora dato sapere di che cifre stiamo parlando (né di quali missioni tedesche), ma per avere un’idea di come si sta muovendo il mondo basti sapere che, secondo un recente rapporto, solo nel 2023 Cina, Francia, India, Israele, Corea del Nord, Pakistan, Russia, Regno Unito e Stati Uniti hanno speso complessivamente 91,4 miliardi di dollari per le loro armi nucleari. Parliamo dei soli nove Paesi dotati di armi nucleari al mondo. La spesa è aumentata di 10,7 miliardi di dollari rispetto al 2022.

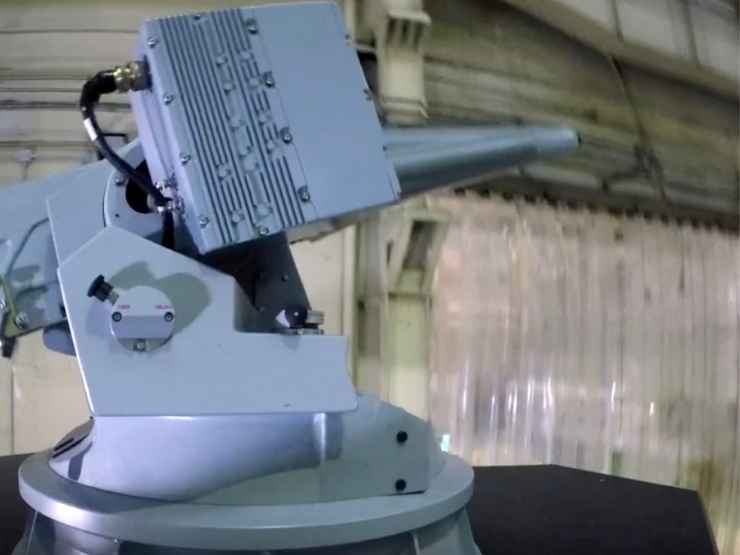

Veniamo all’Italia. Leonardo è una delle aziende in prima linea nella questione difesa. Si tratta della società per azioni italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Il suo maggiore azionista è il Ministero dell’Economia e delle finanze, che possiede circa il 30% delle azioni, attraverso il Dipartimento del Tesoro che funge da azionista di controllo. Fa parte dell’Mbda, il principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie, ed ha una controllata Usa, Leonardo Drs.

Secondo l’Ican solo nel 2023 le società avrebbero incamerato nuovi contratti per un valore di poco meno di 7,9 miliardi di dollari. E due anni fa il Piano Readiness era lontano dall’essere annunciato. “Nel 2024 – ha affermato Eric Beranger, ceo di Mbda – abbiamo prodotto e consegnato un terzo dei missili in più rispetto all’anno precedente. Nel 2025 la produzione di nuovi missili sarà raddoppiata rispetto al 2023. Questo dà un’idea della portata di ciò che sta accadendo oggi all’interno di Mbda”. Leonardo è quindi balzata in borsa, così come Fincantieri.

Italia in prima linea: il ruolo di Leonardo e Fincantieri

La spa di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) leader mondiale della cantieristica navale, ha preso il volo sui mercati. Per capirci, Fincantieri, tra le altre, ha costruito per la Marina militare italiana la nave scuola Amerigo Vespucci (la cosiddetta nave più bella del mondo) e la Trieste, l’ammiraglia della flotta. Il segmento militare pesa per circa il 30% del suo business. E potrebbe beneficiare del futuro aumento del bilancio della difesa europeo e del programma di fregate Constellation sviluppato per la nuova Marina degli Stati Uniti.

“I sistemi basati su tecnologie e meccanica avanzate, consentono di rispondere in modo rapido e preciso a minacce multidominio. Le munizioni programmabili ad alta precisione, guidate e non, sono in grado di rilevare, classificare e ingaggiare bersagli lungo l’intero spettro della minaccia”. È quanto si legge sul sito web di Leonardo, alla pagina sistemi di difesa. Nella speranza che mentre l’economia si muove così velocemente, non cambino ancora nomi e termini. Difesa e mai offesa.